С годами всё больше начинаешь понимать, какое же это счастье, когда мама рядом, её можно обнять, на неё можно просто посмотреть и как незримо объединяет семью её присутствие в нашей жизни.

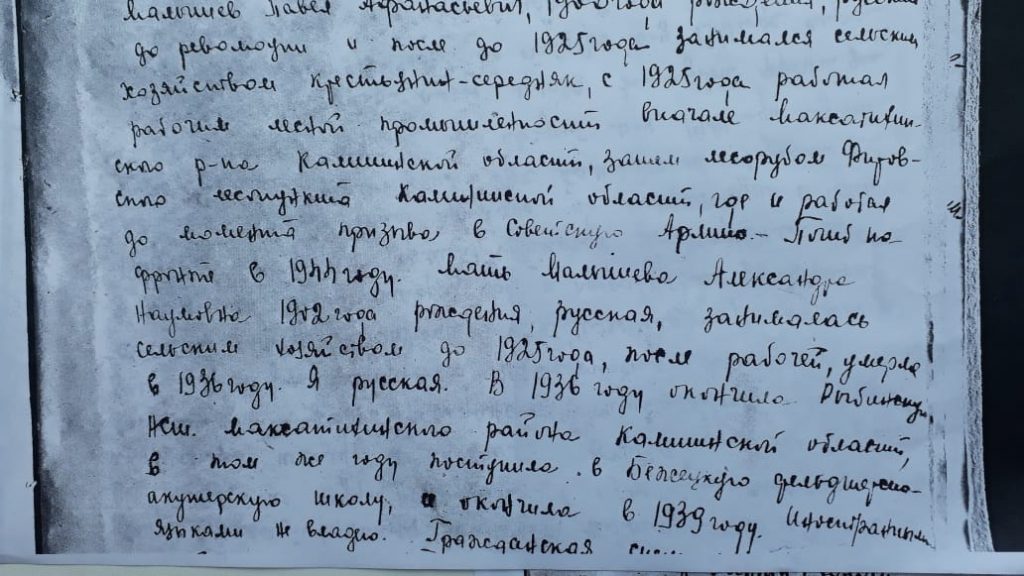

А сколько же ей довелось пережить! До войны наша мама жила в селе Рыбинское -Заручье Максатихинского района Калининской области.

Один из дедушек мамы — Афанасий был крестьянином, а другой Наум — портным, ходил по избам и шил на заказ шубы из овчины. Мама вспоминала, что дед Наум был большой шутник и насмешник, поэтому бабушке Василисе часто приходилось находить на него управу с ухватом в руках. Думается, что именно от него наша мама унаследовала весёлый нрав, острый язык и боевой характер.

Было в её жизни счастливое деревенское детство, любящие папа и мама, два брата, много деревенской родни. Но вдруг Манечка заболела, у неё почти на год пропал голос и общалась она со своими родными только жестами и записками, благо к тому времени уже научилась писать.

Помог справиться с недугом опытный деревенский фельдшер из соседней области, к которому её свозили родители.

Когда девочке было 14 лет, тяжело заболела мама и как ни старались её спасти, она умерла. В память Маруси врезались воспоминания о том, как лечили её маму от водянки.

Протапливали огромную руссукую печь, которая одновременно служила баней для всей семьи, ждали определённое время, потом застилали кирпичи в печи досками и укладывали на эти доски больную, её голова была снаружи, а вход в печь завешивали плотной тканью. Многим такое лечение помогало, но, к сожалению, не помогло их маме.

Девочка тяжело переживала смерть матери и решила учиться на фельдшера, чтобы помогать людям исцеляться от болезней, как помог ей в своё время лекарь, о котором шла молва по всей округе.

Маруся была хорошей и старательной ученицей и после окончания семилетки в 1936 году поехала в город учиться дальше.

В фельдшерско-акушерской школе (ФАШ) города Бежецка она училась легко и с большим желанием. Ночами часто дежурила в больнице, потому что стипендии не хватало даже на самое скромное пропитание.

Запомнился мне её рассказ о том как у неё с верёвки, где она сушилась, украли единственную тёплую кофточку и, когда её нашли, она доказала, что это её кофточка по тому, что в одном из кармашков были остатки семечек. В деревне на каникулах она собирала на болотах клюкву, чтобы продать её в городе и купить хоть что-то из одежды.

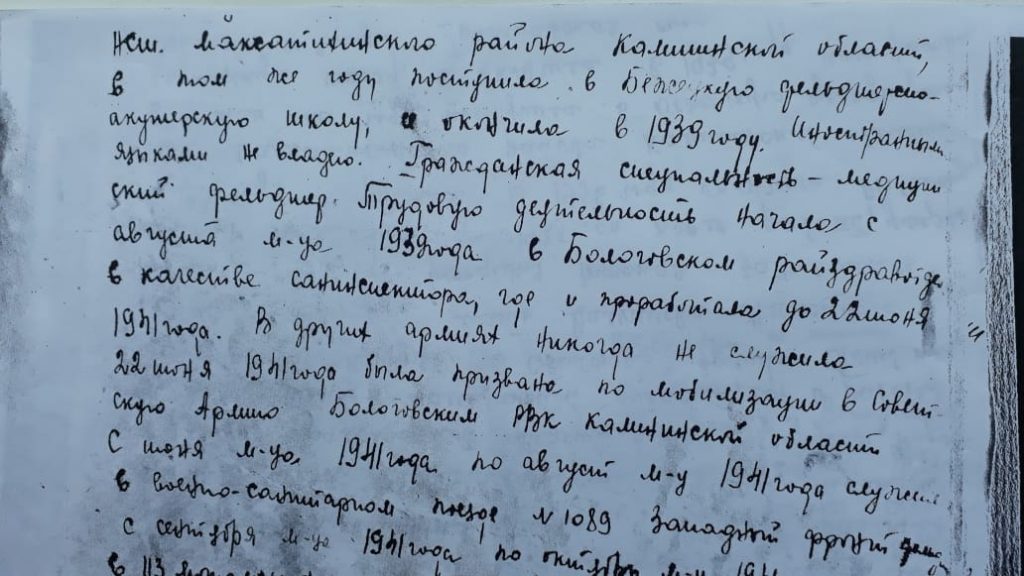

Но вот три года учёбы позади. В июле 1939 года состоялся выпуск, а в августе она приступила к работе в Бологовском РЗО Калининской области в качестве госсанинспектора.

Перед войной Мария справила себе новое пальто, шляпку и хорошую обувь и так это было здорово после долгих лет учёбы в единственной кофточке и стареньком пальтишке.

Но поносить эти вещи ей почти и не пришлось. Сначала её призвали на финскую войну, ноучаствовать в боевых действиях в той войне не довелось. Эшелон с их частью простоял около месяца под Мурманском и их демобилизовали.

А купленные на первые заработанные в больнице деньги вещи так и остались у родни в деревне. Интересно то, что мама с любовью и очень подробно описывала их спустя почти семьдесят лет.

Но долгие пять с лишним лет, все её лучшие девичьи годы ей пришлось проходить в солдатской шинели и кирзовых грубых сапогах, быть в рядах защитников нашей Родины.

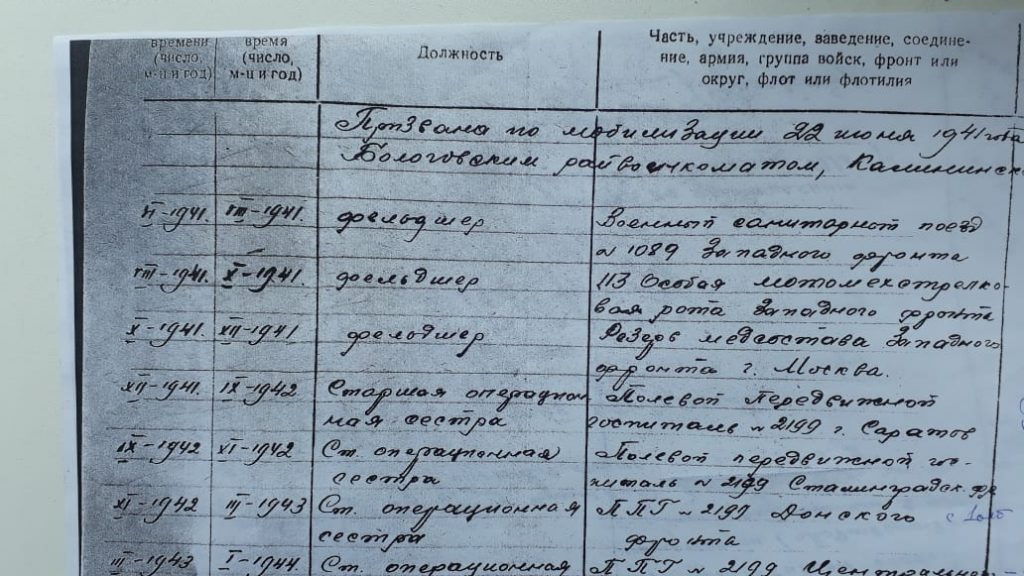

Веикую Отечественную войну ей досталось пройти с начала и до конца. На Западный фронт маму отправили в эшелоне уже на второй день войны. 22 июня 1941 года началась война. » 23 июня в 8 часов утра пришла в военкомат города Бологое, а вечером в 6 часов выехала с эшелоном на фронт фельдшером»,- так рассказывала мама.

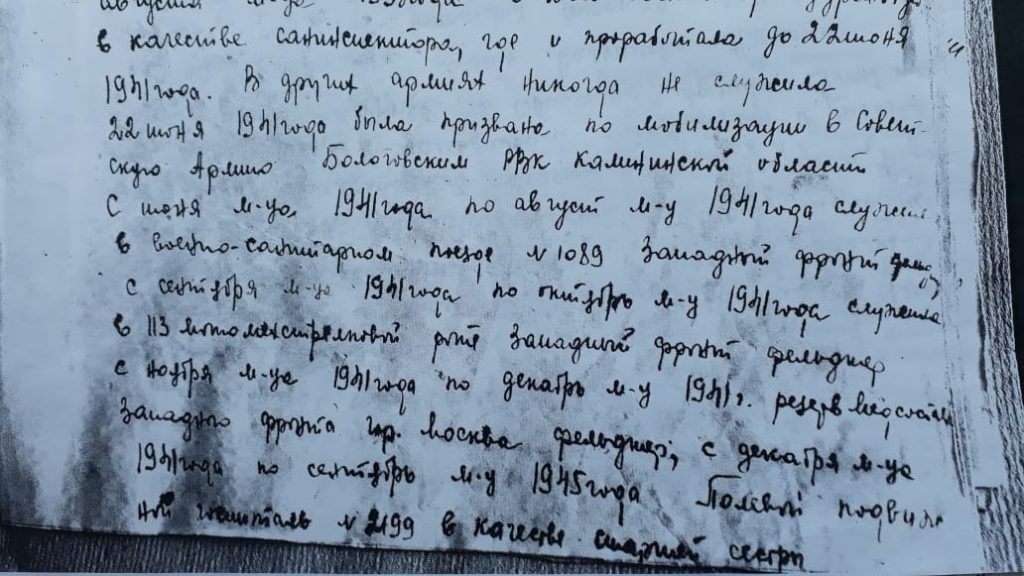

С августа по октябрь 1941 года Мария служила в 113 Особой мотомеханизированной стрелковой роте на Западном фронте фельдшером. Первые месяцы войны была военфельдшером в полевом медсанбате, собирали раненых на поле боя, обрабатывали раны и отвозили их в санитарных летучках в госпиталя.

В то время шли жестокие и кровопролитные бои и от их части скоро почти никого не осталось, поэтому тех, кто остался в живых, отправили на переформирование.

Мама вспоминала с улыбкой, что тогда на почти пустом вокзале девчонки-медички решили подремать до отправления поезда и уснули, завернувшись в плащпалатки.

А когда проснулись, здание вокзала дрогнуло от дружного хохота солдат, которые прибыли позднее, когда те увидели с каким испугом и удивлением выглядывают девчонки из-под плащпалаток, окружённые солдатами прибывшей на вокзал части.

Следующим местом службы был военно-санитарный поезд № 1089 Западного фронта, который собирал раненых из полевых медсанбатов и доставлял их в прифронтовые госпиталя.

Через несколько месяцев у станции Издешково санитарный поезд попал под жестокую бомбежку. Мама вспоминает, что это был кромешний ад.Раненые прыгали на костылях, кто не мог передвигаться, пытались скатываться с насыпи, спасались все кто как мог. Медработники вытаскивали раненых бойцов из вагонов поезда, пытались оттащить их куда-нибудь в укрытие.

Когда самолеты улетели, стало ясно, что все они попали в окружение. Было принято решение разделиться на малые группы и выходить из окружения кто как сумеет.

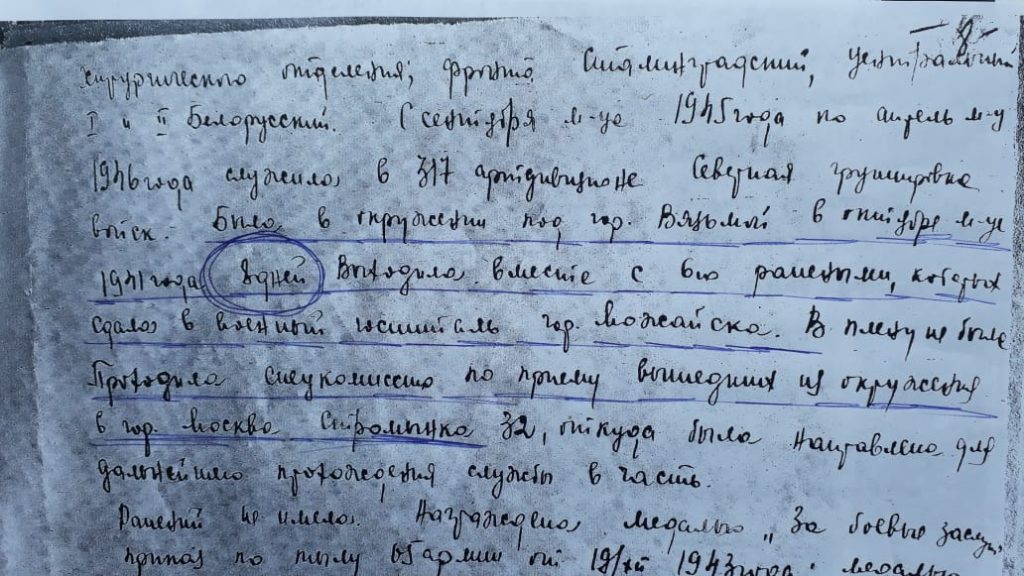

Маме достались шесть человек раненых, которые могли хоть как-то передвигаться. Стоял октябрь 1941 года, это было под Вязьмой, леса уже начали оголяться и ночами было холодно. Выходили из окружения восемь дней, потому что идти приходилось только ночами. Страдали от холода и голода. Лишь изредка удавалось достать продуктов в какой-нибудь деревне, где добрые люди делились последним куском с ранеными бойцами.

Один из бойцов говорил маме, что вот закончится война, и если они останутся живы, то он ее найдет и всю оставшуюся жизнь кормить будет.

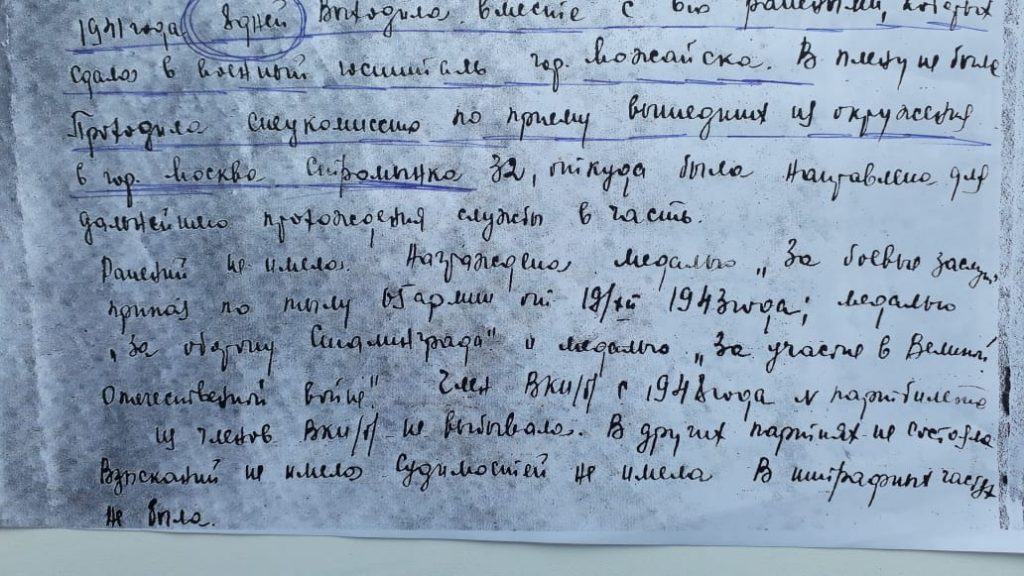

Вышли из окружения под Можайском и мама сдала раненых на долечивание в госпиталь, а ей дали справку удостоверяющую это, порядки ведь тогда были очень строгие. Своего кормильца маме больше так и не довелось увидеть, и как сложилась его дальнейшая фронтовая судьба, она не знает.

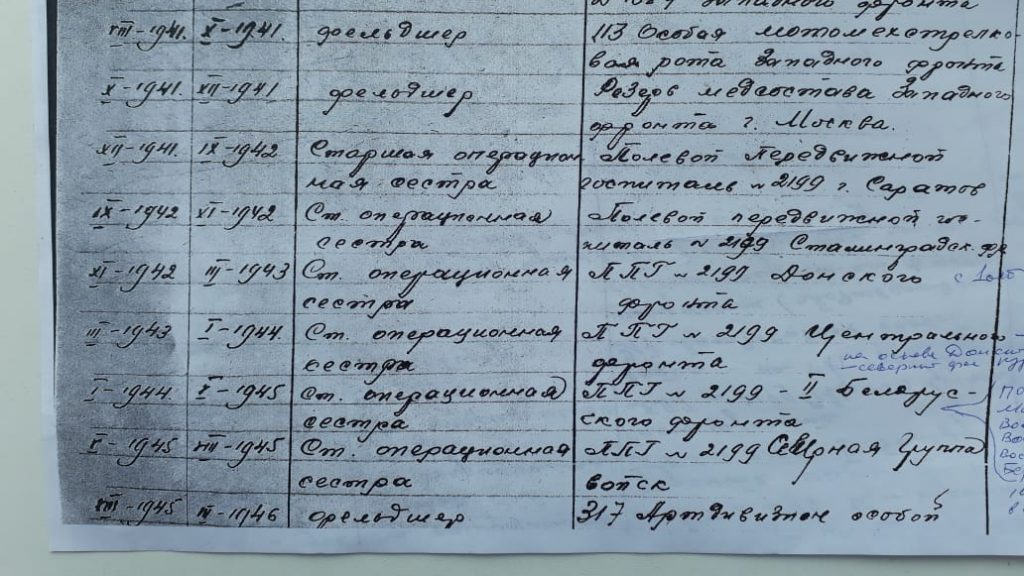

Далее ее путь лежал в Москву на Стромынку № 32, где был центр, в котором специальная комиссия решала, что делать с теми, кто вышел из окружения. Когда мама показала бумагу, что она вывела из окружения и сдала в Можайский госпиталь на долечивание шесть раненых, то к ней вопросов больше не было и ее отправили служить дальше в армейский полевой передвижной госпиталь (ППГ) операционной сестрой. Вскоре ППГ меняет дислокацию и придаётся Сталинградскому фронту, а потом Донскому фронту.

Мария работала в госпитале старшей операционной сестрой. Очень часто приходилось оказывать помощь раненым под артиллерийскими обстрелами и бомбёжками. Она не думала о себе, не думала об опасности, которая постоянно ей грозила, она спасала бойцов-защитников Родины.

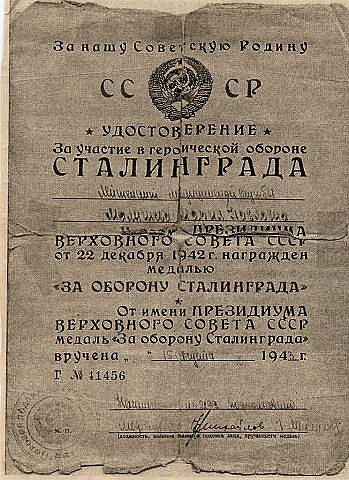

Указом от 22.12.1942 года младший лейтенант медслужбы Малышева Мария награждена медалью «За оборону Сталинграда.»

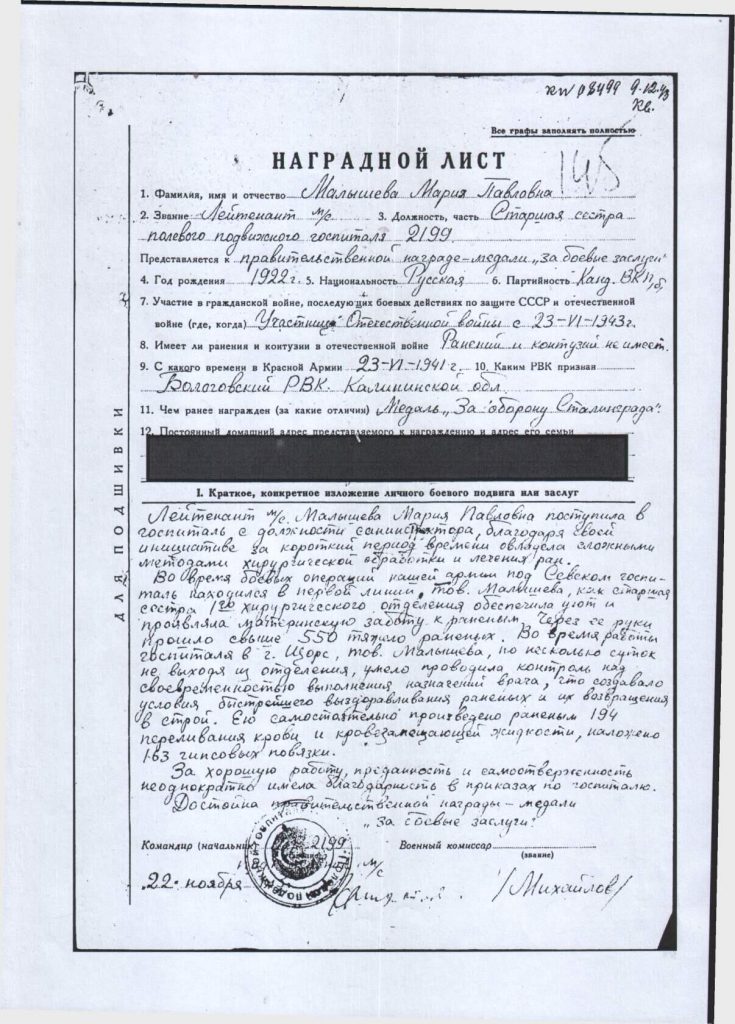

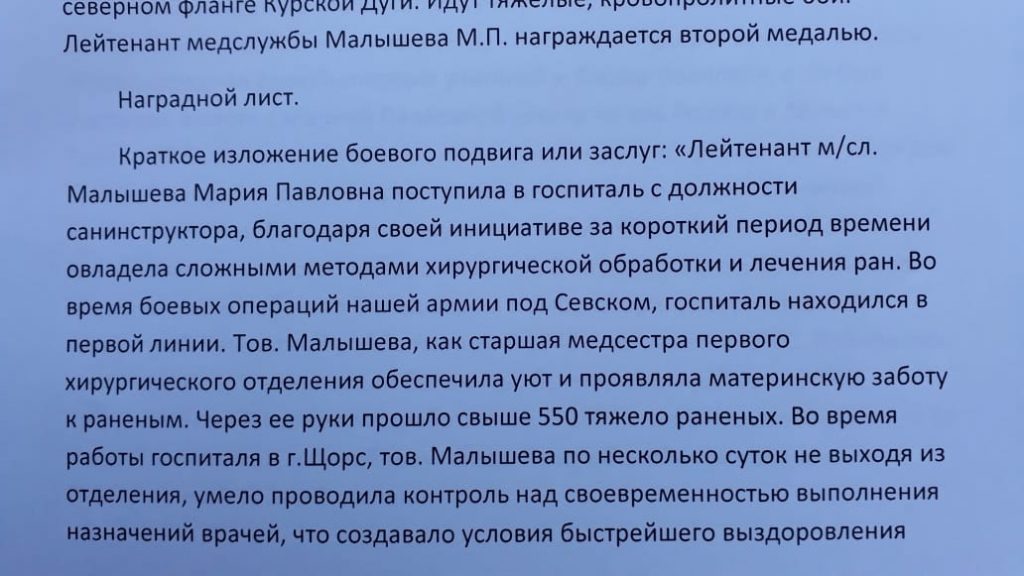

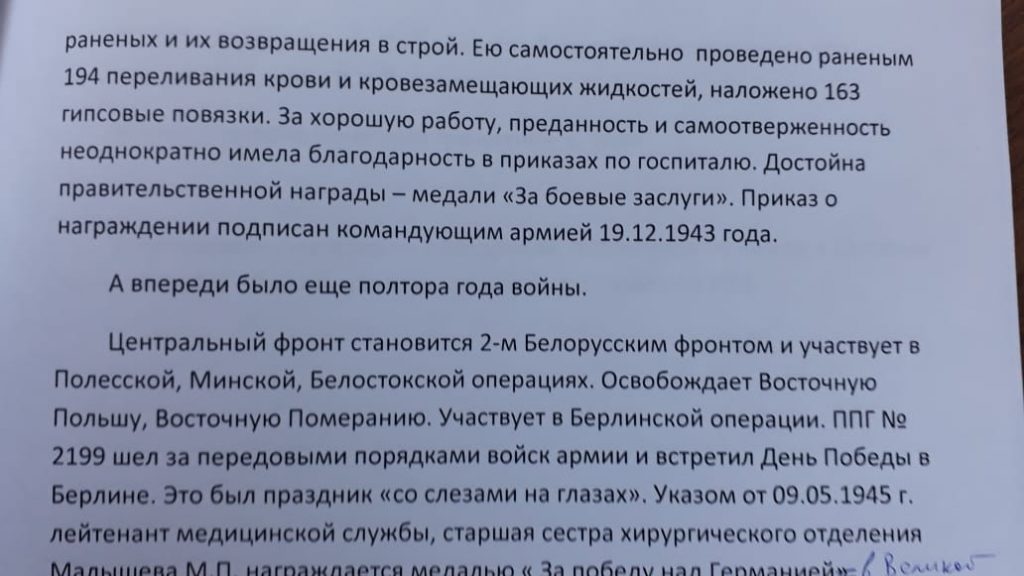

Красная Армия после победы под Сталинградом наступала. На основе Донского фронта создаётся Центральный фронт, который дислоцируется на северном фланге Курской дуги. Идут тяжёлые кровопролитные бои. Лейтенант медслужбы Малышева Мария награждается второй медалью.

Военфельдшеру Малышевой Марии довелось вместе со своим госпиталем воевать на Западном фронте под Смоленском и Ярцево, на Сталинградском и Донском фронтах под Сталинградом, на Центральном фронте на Курской дуге, а также на Белорусском фронте.

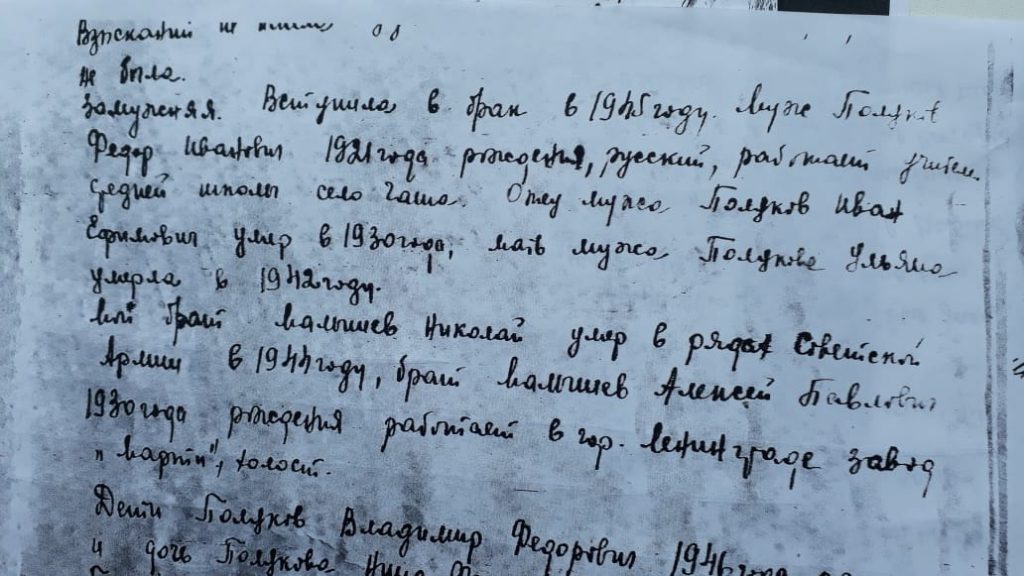

Трудно было маме привыкать к жизни в далеком сибирском краю, но всегда рядом с ней был ее Федор. Все делали вместе, учились жить обычной мирной жизнью, от которой они за годы войны отвыкли.

К. Симонов.

Работники военного госпиталя.

К. Симонов.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.